佐賀には「カチガラス」というカラスがいる。

これは、佐賀での呼び方らしく、本当は「カササギ」というらしい。

佐賀には、ほとんどこのカチガラスばっかりだったから、カラスを見ると

「黒っ!!」

「でかっ!」…と思ってしまう(;´∀`)

@pixabay

真っ黒なその姿によりいっそう「不吉さ」を感じていた。

大きさも全然違う。

カチガラスは小さくてかわいいが、

カラスは大きくて怖い。

また、

カチガラスの「天敵」がカラスだ。

カラスはカチガラスを狙う。

このカチガラス、もともと日本に生息していたものではなく、

朝鮮半島から送られてきた捧げものだったようだ。

佐賀であたりまえのように見かけるから、

日本中どこでもいるのだろうと勝手に思っていたが、

調べてみると、ほとんど「佐賀」にしか生息していなかった。

(゚д゚)!びっくり!!

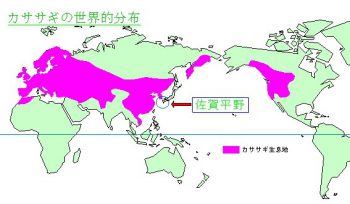

海外では、北イギリス、ヨーロッパ全域、ロシア平野、中央アジア、モンゴル、朝鮮半島、ベトナム、北アメリカなど、北半球のあちこちにカササギの仲間が生息しているのに、

@www.pref.saga.

日本では佐賀平野とその近辺だけ。

なんで??

不思議である。

このカチガラス、正式名称は「カササギ」というらしい。

カササギという名前だが、決してサギの仲間ではない。

カラスの仲間だ。

白いお腹がチャームポイント。

@www.cec-web.

羽を広げるとこういう姿になる。

@ameblo

この羽の白い部分が素敵で、佐賀では「県鳥」に指定されている。

また、「国の天然記念物」に指定されているそうだ。

えぇ~~~!!

今まで知らなかった…(* ̄□ ̄*;

佐賀県のホームページによると、

体長約40cmで、羽から胸にかけての白と黒のツートンカラーが特徴の愛らしい鳥です。雑食性で、昆虫、ミミズ、貝類、魚類、カエル、さらには果実類(キュウリ、スイカ、柿など)、穀物、豆類も餌としています。 一番の天敵はカラスで、カササギの巣を襲い、卵やヒナを捕食します。また、巣立ち直後のヒナは、ネコにも襲われます。県内の指定地には、13,000羽~17,000羽のカササギが生息していると推定されます。

@www.pref.saga.

この「カササギ」、日本の文献を見ると、

○「魏志倭人伝」には「倭の国には無い鳥」として「カササギ」が登場している。

○文献上で「カササギ」が日本にいることを確認できるものは、「推古記」だ。ここに、「難波吉士磐金(新羅系渡来人)が新羅より至りてカササギ二羽を献る」という記述がある。

○「新古今和歌集」では、大伴家持が歌った「カササギの 渡せる橋に置く霧の 白きを見れば 夜ぞふけにける」という和歌に「カササギ」が出てくる。

Q どうして「カササギ」とか「カチガラス」という名前が付いたのだろうか?

語源を調べてみた。

「鳥名由来辞典」を見ると、「カササギ(カチガラス)」の名前の由来は

○鳴き声が「カチカチ」と聞こえるから「カチガラス」と付けたという説。

○その鳴き声が「カッチ」と聞こえる所から、「勝カラス」と縁起の良い鳥として「秀吉軍」が名付けたという説。

○韓国では「カササギ」の事を「カッチ」と呼ぶから、そこから「カチガラス」となったという説。

○百済人が「カササギ」の事を「カチチャク」と呼んでいた事から、変化して「カササギ」になったという説。

○つがいで行動する繁殖期は、いつも電線の上で顔を見合わせたり、体を密着させたり、何か二羽で語り合ったりして仲睦まじい。

一方が飛び立つと、すぐにもう一方も後を追う姿から、韓国では「カッチ(一緒に)」という名前が付けられたという説。

このような様々な説があるようだ。

いつも一緒に行動する仲睦まじい姿は、本当に微笑ましいですね☆

カッチ カッチ

@black-hibiki

カチガラス語源参考@asitahuku.